En el marco del día del Respeto a la Diversidad Cultural

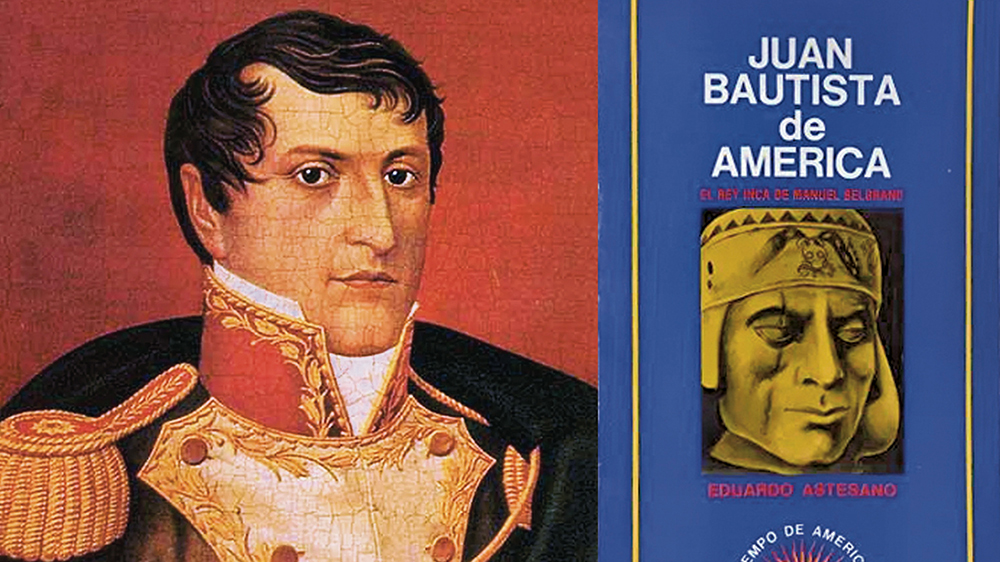

El gran proyecto político que surgió en el Congreso de Tucumán en 1816, debe ser recuperado. El fundamento de ese proyecto truncado fue la reivindicación americana del legado incaico. El historiador Eduardo B. Astesano, en un plausible libro titulado Juan Bautista de América, rescata el Imperio incaico no como una época pre-civilizada, sino como un sistema social solidarista o proto-socialismo incaico.

Este sistema, que aseguraba que “nadie padecía hambre, ni estaba ocioso, ni mentía, ni robaba”, se consideraba un modelo de sociedad que había existido realmente, a diferencia de las utopías europeas como La República de Platón o la Utopía de Tomás Moro. Esta ideología altruista tenía una continuidad histórica clara: del Incario, pasando por el “sistema social solidarista” de las reducciones jesuíticas (síntesis del incario y la religión europea), hasta los levantamientos tupac-amaristas.

El centro de la visión de la Gran Nación Sudamericana fue la propuesta de Manuel Belgrano en 1816. Decepcionado de las cortes europeas, propuso la instauración de una monarquía constitucional incaica con sede en Cuzco. El creador de la bandera, habló, se exaltó y lloró ante el Congreso, exponiendo la “justicia que en sí envuelve la restitución de esta Casa tan inicuamente despojada del Trono”. Esta idea fue recibida con entusiasmo por la mayoría de los delegados, y contó con el ferviente apoyo de José de San Martín. El libertador consideró la declaración de la Independencia como un golpe magistral y respaldó el plan incaico, afirmando que las “ventajas son geométricas”. Belgrano y San Martín estaban convencidos de que el Incario era un apoyo logístico y político fundamental para la guerra de liberación del Perú.

San Martín, que atesoraba los Comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, buscó la unidad heráldica de las naciones al adoptar el sol incaico como símbolo significativo. El candidato lógico para encarnar este sueño era Juan Bautista Tupac Amaru, el descendiente sobreviviente de la casa incaica, quien en 1816 se hallaba cautivo en Ceuta. Su propia existencia representaba la continuidad dinástica y el martirio por la causa americana.

El proyecto andino de una capital en Cuzco y un rey Inca fue violentamente combatido por la élite porteña. El liberalismo portuario, nutrido por el pensamiento enciclopedista europeo, temía la subordinación a una capital andina y despreciaba las raíces indígenas, viéndolas como un retroceso. Figuras como Bernardino Rivadavia consideraron la idea del Inca como desventurada y perjudicial. Los opositores, como Pazos Kanki, denunciaron el plan como un disparate y un absurdo que solo existía “en la historia de Garcilaso, y en los poemas de Marmontel”. Burlándose del concepto, Mitre, crítico tardío del plan, recogió los motes populares de la época: la monarquía en ojotas o un rey patas sucias.

A pesar de ser ridiculizado y eventualmente frustrado por las divisiones internas y el temor de las élites a la “raza americana”, el sueño del Inca representó un momento crucial: la tentativa de Belgrano y San Martín de fundar una Gran Nación Sudamericana con raíces profundamente arraigadas en la tradición histórica y el “patriotismo indígena”. En el Himno Nacional Argentino mismo resuena este sentimiento: Se conmueven del Inca las tumbas / y en sus huesos revive el ardor.

Juan Bautista Tupac Amaru, el símbolo viviente de esta épica, aunque ignorara los detalles de la propuesta de Tucumán mientras estaba en prisión, llegó a Buenos Aires en 1822. Alojado por su compañero de presidio, Juan Bautista Azopardo, el anciano inca fue objeto de una pensión por parte del gobierno, y se le pidió que pusiera por escrito la historia de sus cuarenta años de tormento.

Su vida terminó en Buenos Aires en 1827, a los 80 años, y sus restos quedaron en una tumba olvidada de la Recoleta. Sin embargo, su historia y la propuesta belgraniana de la monarquía incaica, perviven como una verdad incontrastable: fuimos, somos y seremos americanos, todo lo demás es falsa literatura.

Por Gustavo Battistoni

(Historiador y escritor firmatense)